Leistungsempfänger der Hilfe zur Pflege in vollstationären Pflegeinrichtungen

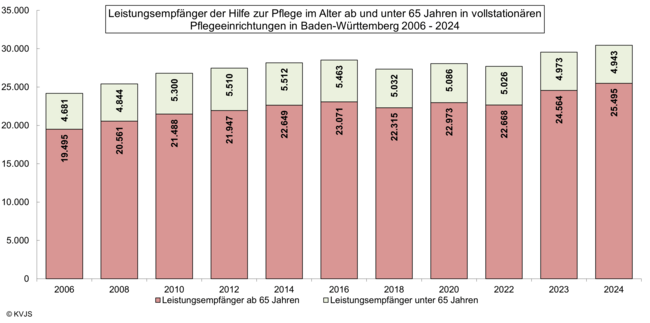

Ende des Jahres 2024 erhielten 30.438 Menschen in Baden-Württemberg Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen. Seit 2006 hat die Zahl der Leistungsempfänger von rund 24.200 um 25,9 Prozent zugenommen. Während die Zahl der Leistungsempfänger von 2006 bis 2016 kontinuierlich stieg, fiel sie erstmalig 2018 und darauffolgend 2022. Seit 2023 steigt die Zahl der Leistungsempfänger in vollstationären Pflegeeinrichtungen wieder an. Die Zunahme von 2023 auf 2024 betrug 3,1 Prozent.

Der Rückgang im Jahr 2022 ist insbesondere auf den zum 01.01.2022 eingeführten Zuschuss zum pflegedingten Aufwand zurückzuführen. Hierdurch hatten im Jahr 2022 weniger Personen Anspruch auf Leistungen der Hilfe zur Pflege. Die Wirkung dieses Zuschusses hat für das Jahr 2023 nachgelassen und wurde von stetig steigenden Kosten eingeholt. Der erneut gestiegene Wert im Jahr 2024 bestätigt die vermutete weitere Zunahme der Fallzahlen, bedingt durch weitere Kostensteigerungen in der Pflege, die Entlohnung von Pflegekräften nach Tarif und allgemeinen Kostensteigerungen durch die Inflation.

Rund 84 Prozent aller Leistungsempfänger waren älter als 65 Jahre. Der Anteil der jüngeren im Verhältnis zu den älteren Leistungsempfängern hat sich in den letzten Jahren kaum verändert.

Leistungsempfänger über 65 Jahre

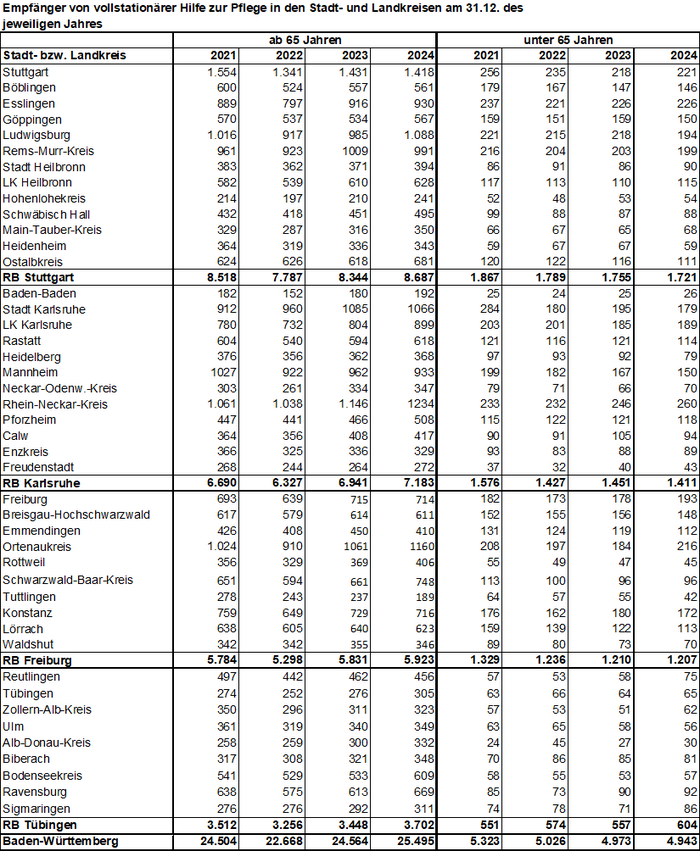

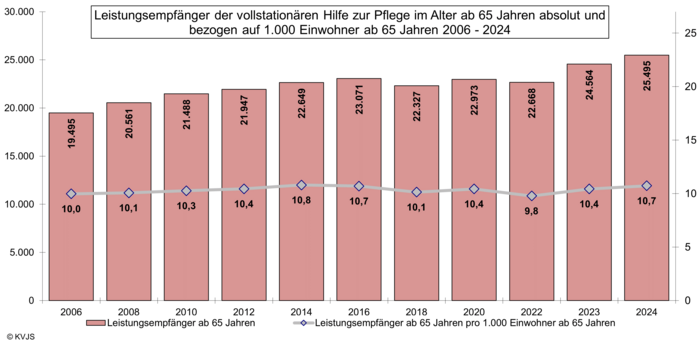

Im Jahr 2024 erhielten 25.495 Leistungsempfänger im Alter ab 65 Jahren vollstationäre Hilfe zur Pflege (+ 30,8 Prozent seit 2006). Die Zahl der Leistungsempfänger im Alter ab 65 Jahren nahm in den Jahren 2018 und 2022 ab. Seit 2023 zeigte sich wieder eine deutliche Zunahme.

Ende 2024 erhielten von 1.000 Einwohnern im Alter ab 65 Jahren 10,7 Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen. Da auch die Zahl der Menschen im Alter ab 65 Jahren in den letzten Jahren zunahm, stieg die einwohnerbezogene Kennzahl – trotz wachsender Hilfeempfängerzahlen – nur moderat an.

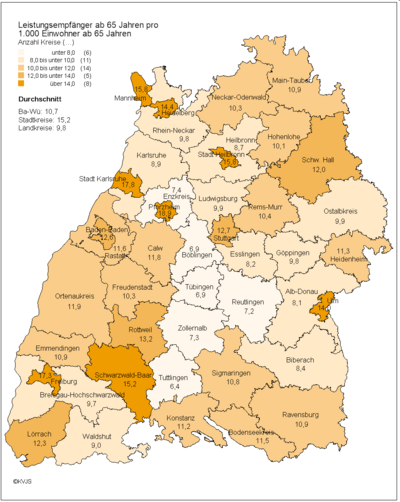

In den Stadtkreisen in Baden-Württemberg lebten durchschnittlich deutlich mehr Leistungsempfänger ab 65 Jahren pro 1.000 Einwohner ab 65 Jahren als im Durchschnitt der Kreise. So kamen in den Stadtkreisen im Jahr 2024 auf 1.000 Einwohner ab 65 Jahren 15,2 Leistungsempfänger im Alter ab 65 Jahren, in den Landkreisen 9,8 Leistungsempfänger im Alter ab 65 Jahren.

Die Spannbreite der Leistungsdichte zwischen den Stadt- und Landkreisen ist groß. Während im Kreis Tuttlingen im Jahr 2024 auf 1.000 Einwohner ab 65 Jahren 6,4 Empfänger von vollstationärer Hilfe zur Pflege im Alter ab 65 Jahren kamen, waren es in der Stadt Pforzheim 18,9.

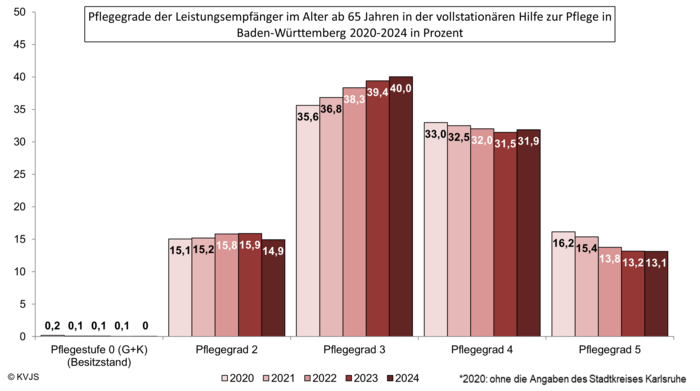

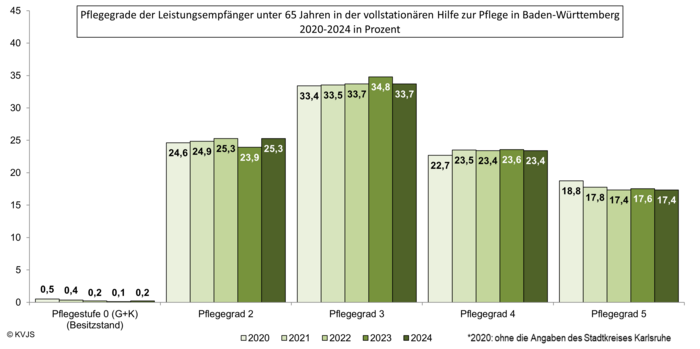

Entwicklung der Pflegegrade der Leistungsempfänger in der vollstationären Hilfe zur Pflege 2020-2024

Die meisten Leistungsempfänger im Alter ab 65 Jahren im Jahr 2024 waren in Pflegegrad 3 und 4 eingestuft. Leistungsempfänger im Pflegegrad 3 nahmen seit 2020 kontinuierlich zu. Der Anteil der in Pflegerad 4 eingestuften Leistungsempfänger nahm dahingegen seit 2020 jährlich um 0,5 Prozentpunkte ab. 2024 war erstmalig wieder ein Zuwachs um 0,4 Prozentpunkte zu verzeichnen. Die Zahl der Leistungsempfängerin Pflegegrad 2 nahm 2024 erstmalig um einen Prozentpunkt ab. In Pflegegrad 5 ist seit 2020 ein Rückgang zu verzeichnen.

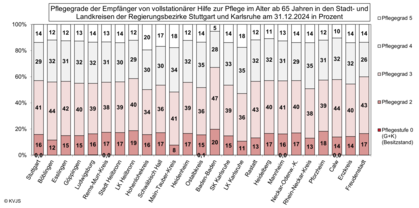

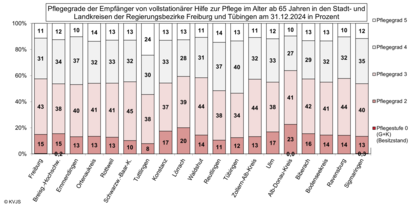

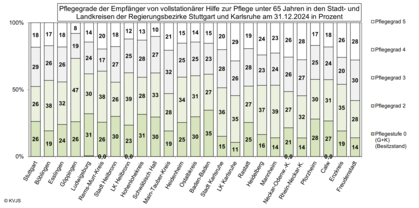

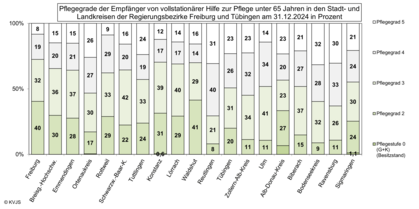

Die Leistungsempfänger sind in den einzelnen Stadt- und Landkreisen unterschiedlich auf die Pflegegrade verteilt. Der Anteil der Leistungsempfänger ab 65 Jahren in Pflegegrad 2 reichte von 8 Prozent im Landkreis Tuttlingen und Main-Tauber-Kreis bis zu 23 Prozent im Alb-Donau-Kreis. Auch beim Anteil der Leistungsempfänger ab 65 Jahren in Pflegegrad 5 gab es deutliche Unterschiede. Er bewegte sich im Jahr 2024 zwischen 5 Prozent in Baden-Baden bis hin zu 24 Prozent im Landkreis Tuttlingen.

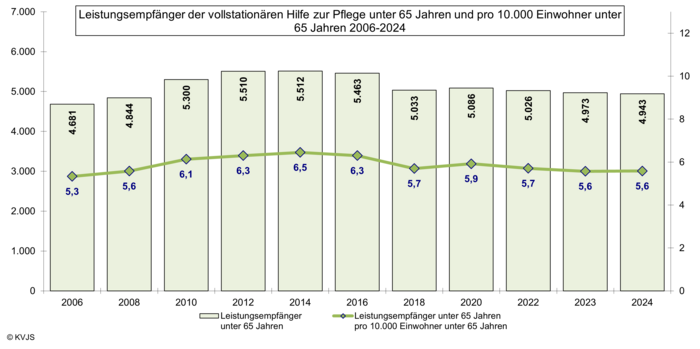

Leistungsempfänger unter 65 Jahre

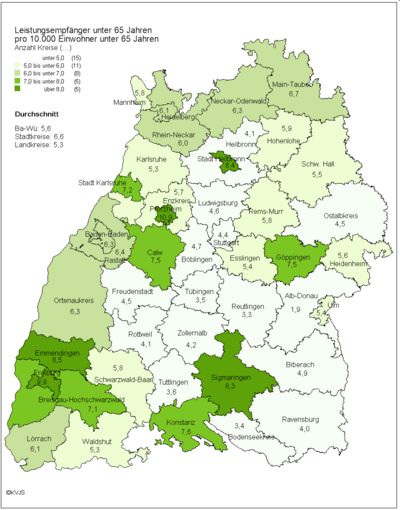

Ende 2024 erhielten 4.943 Menschen in Baden-Württemberg unter 65 Jahren vollstationäre Hilfe zur Pflege. Dies entspricht einer Zunahme um 5,6 Prozent seit 2006. Von 2016 bis 2018 zeigte sich ein leichter Rückgang der Leistungsempfänger unter 65 Jahren. Nach einem kurzen Anstieg im Jahr 2020, zeigte sich zuletzt eine erneute Abnahme bis zu einem ähnlichen Niveau wie 2018.[1]

Von 10.000 Einwohnern unter 65 Jahren erhielten 5,6 Personen Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen. Anders als bei der Zunahme der Bevölkerung im Alter ab 65 Jahren hängt die Zunahme der Zahl der Leistungsempfänger unter 65 Jahren nicht mit einer Zunahme der Bevölkerung in der entsprechenden Altersgruppe zusammen. Die Kennzahl spiegelt hier die wachsende Gruppe der Leistungsempfänger unter 65 Jahren wider.

[1] In einzelnen Kreisen sind die Fallzahlen der unter 65-jährigen Leistungsempfänger der Hilfe zur Pflege von 2020 auf 2021 merklich gestiegen. Diese Zunahme könnte ebenfalls mit einer Änderung bei der Verbuchung von Leistungen an der Schnittstelle Eingliederungshilfe – Hilfe zur Pflege zusammenhängen. Dies zeigt sich unter anderem gleichzeitig in einem leichten Rückgang der Zahl der Erwachsenen mit Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen. Der Einfluss dieser Umstellungen zeigte sich am deutlichsten im Jahr 2020, in den Jahren 2021 und 2022 fiel dieser geringer aus (vgl. hierzu auch KVJS-Analyse: Leistungen der Eingliederungshilfe 2020, S. 5; 2021, S. 27 und 2022, S. 34).

In den Stadtkreisen lebten im Jahr 2024 durchschnittlich 6,6 Leistungsempfänger unter 65 Jahren pro 10.000 Einwohner unter 65 Jahren, in den Landkreisen waren es durchschnittlich 5,3. Im Vergleich zum Vorjahr zeigte sich somit eine leichte Abnahme.

Beim Vergleich der Kennziffern fällt die beträchtliche Streuung der Leistungsdichten zwischen den Kreisen auf. Die Spanne reicht von 1,9 Leistungsempfängern im Alter unter 65 Jahren pro 10.000 Einwohner unter 65 Jahren im Alb-Donau-Kreis bis zu 10,9 Leistungsempfängern im Alter unter 65 Jahren pro 10.000 Einwohner unter 65 Jahren in der Stadt Pforzheim.

Der Großteil der jüngeren Leistungsempfänger war zum Stichtag der Erhebung in Pflegegrad 3 eingestuft (33,7 Prozent). Im Jahr 2024 ist die Anzahl der Personen in Pflegegrad 2 wieder deutlich auf 25,3 Prozent angestiegen. Die Anzahl der Leistungsempfänger unter 65 Jahren in den Pflegegraden 4 und 5 ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Zuvor hatte es im Jahr 2023 einen Anstieg gegeben.

Die Leistungsempfänger waren in den einzelnen Stadt- und Landkreisen unterschiedlich auf die Pflegegrade verteilt. Der Anteil der jüngeren Leistungsempfänger in Pflegegrad 2 reichte von 8 Prozent im Landkreis Reutlingen bis zu 41 Prozent im Landkreis Waldshut. Auch in Pflegegrad 5 gab es beim Anteil der jüngeren Leistungsempfänger deutliche Unterschiede. Er bewegte sich im Jahr 2024 zwischen 8 Prozent im Landkreis Göppingen und der Stadt Freiburg bis hin zu 32 Prozent im Bodenseekreis.

Die Unterschiede könnten auf einer unterschiedlichen Zusammensetzung der Leistungsempfänger, zum Beispiel nach Alter, Ursache der Pflegebedürftigkeit, Krankheitsbild und familiärem Umfeld beruhen. Darüber hinaus spielen auch Unterschiede in der Angebotsstruktur, der Form der Leistungsgewährung oder der Einstufungspraxis der Medizinischen Dienste der Krankenkassen eine Rolle.

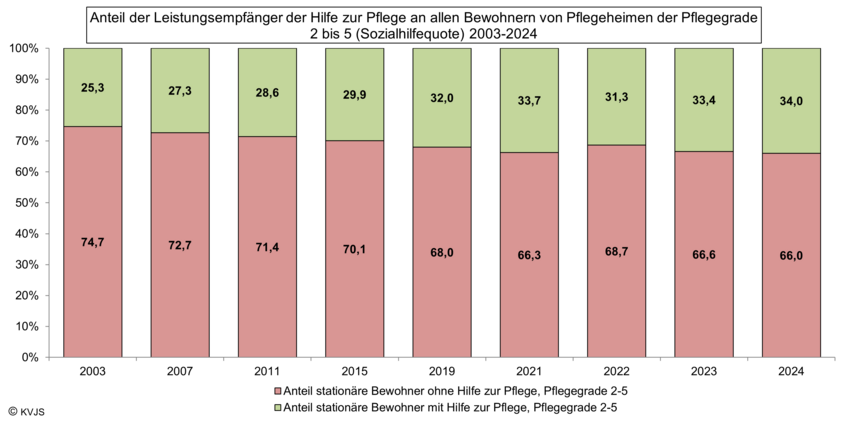

Sozialhilfequote

Die Zahl der Leistungsempfänger in der vollstationären Hilfe zur Pflege kann auf die Gesamtzahl der Pflegeheimbewohner aus der Pflegestatistik[1] bezogen werden. Dadurch lassen sich Aussagen über den Anteil der vollstationär versorgten Pflegebedürftigen treffen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Um eine Vergleichbarkeit im Zeitverlauf gewährleisten zu können, werden nur Pflegebedürftige der Pflegegrade 2-5 dargestellt.[2]

Von 2003 bis 2021 zeigte sich eine kontinuierliche Zunahme der Sozialhilfequote von 25,3 Prozent auf 33,7 Prozent. Im Jahr 2022 war ein Rückgang auf 31,3 Prozent zu verzeichnen, welcher insbesondere mit dem zum 01.01.2022 eingeführten Zuschuss zum pflegebedingten Aufwand zusammenhing. Dadurch nahm die Zahl der auf Hilfe zur Pflege angewiesenen Pflegeheimbewohner ab. Die prognostizierten Kostensteigerungen im Pflegesektor sowie die Vergütung von Pflegekräften nach Tarif haben jedoch dazu geführt, dass dieser Zuschuss bereits im Jahr 2023 teilweise wieder kompensiert wurde. Im Jahr 2024 erreichte die Quote mit 34,0 Prozent einen neuen Höchststand.

Seit 2003 nahm die Sozialhilfequote unter den Pflegeheimbewohnern in Baden-Württemberg um 8,7 Prozentpunkte zu.

[1] Die Pflegestatistik des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg wird alle zwei Jahre erhoben, zuletzt zum Stichtag 15.12.2023

[2] Bis 2017 wurden zur Berechnung der Sozialhilfequote Pflegebedürftige der Pflegestufen 1-3 herangezogen.

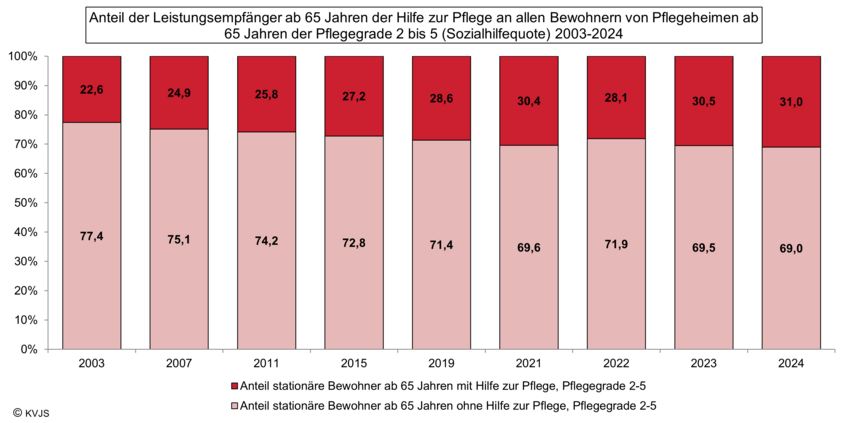

Die Zahl der Leistungsempfänger ab 65 Jahren in der vollstationären Hilfe zur Pflege kann auf die Gesamtzahl der Pflegeheimbewohner ab 65 Jahren aus der Pflegestatistik[1] bezogen werden. Dadurch lassen sich Aussagen über den Anteil der vollstationär versorgten Pflegebedürftigen ab 65 Jahren treffen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Um eine Vergleichbarkeit im Zeitverlauf gewährleisten zu können, werden nur Pflegebedürftige ab 65 Jahren der Pflegegrade 2-5 dargestellt.[2]

In den Jahren 2003 bis 2021 zeigte sich eine kontinuierliche Zunahme der Sozialhilfequote unter den Pflegeheimbewohnern im Alter ab 65 Jahren in Baden-Württemberg. Im Jahr 2022 betrug die Sozialhilfequote unter den älteren Pflegeheimbewohnern – nach einem Rückgang von 2021 auf 2022[3] – 28,1 Prozent. Dieser Rückgang wurde durch die weiteren Kostensteigerungen in der Pflege und der tariflichen Bezahlung der Pflegekräfte bereits 2023 mit einem Wert von 30,5 Prozent wieder ausgeglichen. Im Jahr 2024 stieg die Quote weiter auf 31,0 Prozent. Der Trend der kontinuierlichen Zunahme der Sozialhilfequote unter den Pflegeheimbewohnern im Alter ab 65 Jahren in Baden-Württemberg setzt sich somit fort.

2024 lag der Wert um 8,4 Prozentpunkte über dem Wert von 2003.

[1] Die Pflegestatistik des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg wird alle zwei Jahre erhoben, zuletzt zum Stichtag 15.12.2023.

[2] Bis 2017 wurden zur Berechnung der Sozialhilfequote Pflegebedürftige ab 65 Jahren der Pflegestufen 1-3 herangezogen.

[3] Der Rückgang hängt insbesondere mit dem zum 01.01.2022 eingeführten Zuschuss zum pflegebedingten Aufwand zusammen. Dadurch nahm die Zahl der auf Hilfe zur Pflege angewiesenen Pflegeheimbewohner von 2021 auf 2022 ab.

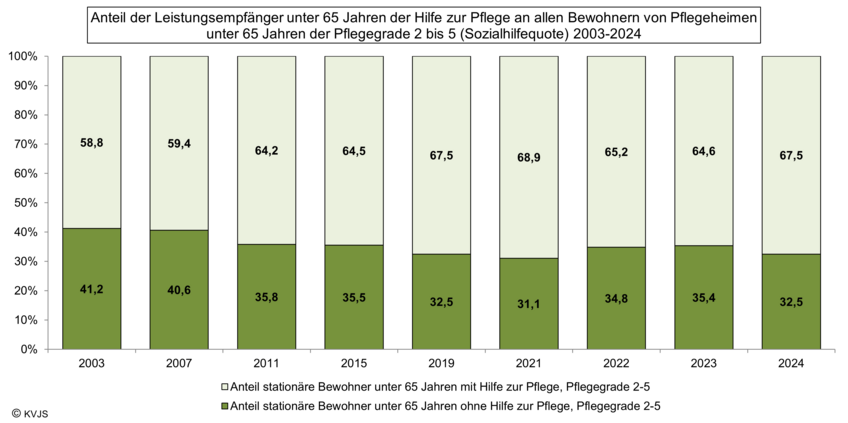

Die Zahl der Leistungsempfänger unter 65 Jahren in der vollstationären Hilfe zur Pflege kann auf die Gesamtzahl der Pflegeheimbewohner unter 65 Jahren aus der Pflegestatistik[1] bezogen werden. Dadurch lassen sich Aussagen über den Anteil der vollstationär versorgten Pflegebedürftigen unter 65 Jahren treffen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Um eine Vergleichbarkeit im Zeitverlauf gewährleisten zu können, werden nur Pflegebedürftige unter 65 Jahren der Pflegegrade 2-5 dargestellt.[2]

In den Jahren von 2003 bis 2021 hat die Sozialhilfequote unter den jüngeren Pflegeheimbewohnern in Baden-Württemberg deutlich zugenommen. 2022 war erstmals eine Abnahme der Sozialhilfequote zu verzeichnen, welche sich im Jahr 2023 fortsetzte. Im Jahr 2024 zeigte sich jedoch ein deutlicher Anstieg auf 67,5 Prozent. Die Quote liegt damit auf dem Niveau des Jahres 2019.

Die Sozialhilfequote der Leistungsempfänger unter 65 Jahren erreichte im Jahr 2024 einen Wert von 67,5 Prozent und lag damit 8,7 Prozentpunkte über dem Wert des Jahres 2003.

Die Sozialhilfequote unter den jüngeren Leistungsempfängern ist mehr als doppelt so hoch wie bei den älteren. Der Grund hierfür liegt vermutlich in der schlechteren Einkommenssituation der Leistungsempfänger unter 65 Jahren. Sie verfügen bei Erwerbsunfähigkeit über keine oder geringere Rentenansprüche und sind daher häufiger auf Sozialhilfe angewiesen.

[1] Die Pflegestatistik des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg wird alle zwei Jahre erhoben, zuletzt zum Stichtag 15.12.2023.

[2] Bis 2017 wurden zur Berechnung der Sozialhilfequote Pflegebedürftige unter 65 Jahren der Pflegestufen 1-3 herangezogen.